相続対策

保険金は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われます。

そのため、必要な葬儀費用や納税資金などの確保の一助とすることができます。

「相続が発生したら、亡くなられた方名義の口座から預金が引き出されなくなってしまった。」という話を耳にしたことはありませんか?

これは、預金者の死亡を金融機関が確認した時点で、その方名義の口座は凍結されることになっているためです。死亡者名義の預貯金は、名義人の死亡時点で「相続財産」扱いとなります。その為、遺産分割協議が整うまでは、たとえ相続人であろうと預金の引き出しや送金などの口座取引ができなくなりますので注意が必要です。遺産分割協議が整った後、遺産分割協議書など必要な書類を用意すれば預金の引き出しが可能になります。

+遺産分割協議書・または審議書、決定書

+遺言書がある場合はその写し

+相続人全員の印鑑証明書

+相続人全員の戸籍謄本

+遺言執行選任の審判がある場合は審判書

+預金証書、通帳、カードなど

※各金融機関により異なります。

死亡保険金は受取人固有の財産です。死亡保険金受取人をあらかじめ指定することで、のこしたい方にのこしたい金額をのこすことができます。

※死亡保険金は、みなし相続財産として「受取人固有の財産」とされており、原則として「遺産分割協議の対象外」です。

遺産相続の優先順位

遺言 > 遺産分割協議 > 法定相続割合

- 遺言

- 自分の財産をどのように相続させるか、被相続人自信が生前に決めることです。

- 遺産分割協議

- 遺産分割協議により、相続人ごとの相続分を決定します。

ただし、法定相続人全員の合意が必要です。 - 法定相続割合

- 相続税の総額を算出するときには、法定相続割合を使用します。ただし、一般的にには法定相続割合で分割することは困難と言われています。

+相続に関すること

+財産配分方法の指定など

+財産の処分に関すること

+遺贈・寄付など

+遺言執行に関すること

+遺言執行者の指定

+身分に関すること

+認知・未成年後見人の指定

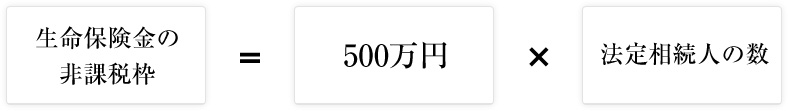

生命保険の死亡保険金には、一定の相続税非課税枠があります。

※生命保険の場合、非課税枠を活用できるので、死亡保険金の一部は課税対象とはなりません。

(相続税法第12条)

※2013年6月現在の税制・関連法令に基いき記載しております。今後、税制の取り扱いなどが変更になる場合があります。

- 平成15年度

- 相続時精算課税制度の創設

相続税・贈与税の税率構造の見直し

- 平成18年度

- 相続税の物納精度の見直し

- 平成21年度

- 相続時精算課税制度の創設

- 平成22年度

- 小規模宅地等評価減の特例の見直し

定期金に関する権利の評価方法等の見直し

- 平成25年度

- 相続税基礎控除の見直し

相続税・贈与税の税率構造の見直し

「大切な資産だからこそ、お子様やお孫様の世代に大切に受渡していきたい」

一方で

「豊かで充実したセカンドライフを満喫したい」

このふたつを両立させるためには計画的な資産のマネジメントが必要です。

そこで、お持ちの資産全体を

「次世代にのこす資産」「相続税納付のための資産」「ご自分のための資産」

この3つに分割して生命保険での対策を考えみてはいかがでしょうか?

- 生命保険は、資産の継承、相続税の納付、資産の形成、セカンドライフの設計、それぞれのステージで重要な役割を担うことができます。

- 例えば、相続が発生した際に、生命保険は、指定した受取人に保険金をお届けすることができます。(生命保険金は遺産分割対象外です。)

- 現在加入されている生命保険が、目的に合っているのかどうかをお客様の立場に立って確認いたします。

- 資産の確認

- 資産ごとの価値をを把握し、3つに分類する際の問題点を確認いたします。

- 分割と資産形成の

方法検討 - お客様のご希望をお聞きしながら、資産の分割と資産形成の方法を検討いたします。

- 解決策のご提案

- 相続設計、資産形成プランなど、お客様に適した対策をご提案いたします。